Alle Artikel zum Thema Natur

Die Propaganda-Strategie der Gen-Multis ist enttarnt

Mit einem Aufwand von mehreren Milliarden US-Dollar bereiten die größten Gen-Multis dieser Welt (das sind die größten Pharma-Konzerne) eine gigantische Gehirnwäsche mit Hilfe der Medien vor. Es handelt sich dabei vermutlich um die größte und teuerste Propaganda-Schlacht, die je geschlagen wurde. Ziel der Kampagne: Abbau und Eliminierung der instinktiven Furcht der Europäer vor genverseuchten Lebensmitteln, die vor allem aus den USA eingeführt werden (siehe hierzu auch raum&zeit Nr. 90: „Ab November Gen Food für alle, ohne Kennzeichnung!“). Dieser gewaltige Versuch, die öffentliche Meinung in Europa zugunsten der Gen-Industrie zu manipulieren, ist der beste Beweis dafür, wie verlogen alle bisherigen Behauptungen von der Ungefährlichkeit der genverseuchten Lebensmittel waren, denn sonst wäre diese Propaganda-Schlacht nicht nötig. Als Gegenmaßnahme veröffentlicht raum&zeit in dieser Ausgabe (und im Internet) das gesamte Strategiepapier der Gen-Multis einschließlich eines Übersichtsschemas, aus dem die wichtigsten Stoßrichtungen der Propaganda in leicht verständlicher Form hervorgehen. Außerdem veröffentlichen wir in dieser Ausgabe (und im Internet) wichtige Hintergrundinformationen über den internationalen Propagandakonzern Burson-Marsteller, dessen Einfluß auf die Politiker dieser Welt erschreckend groß ist. Mit der Veröffentlichung des Strategiepapiers der Gen-Multis verbinden wir die Bitte an alle raum&zeit-Leserinnen und -Leser, Strategiepapier, Übersichtsschema und Hintergrundinformationen zu fotokopieren und vor allem lokal und regional besonders bei Lebensmittelhändlern zu verteilen, denn ihnen kommt in der Strategie die größte Bedeutung zu. Ursel Fuchs gibt zunächst eine Übersicht über den geplanten Anschlag auf die öffentliche Meinung.

…

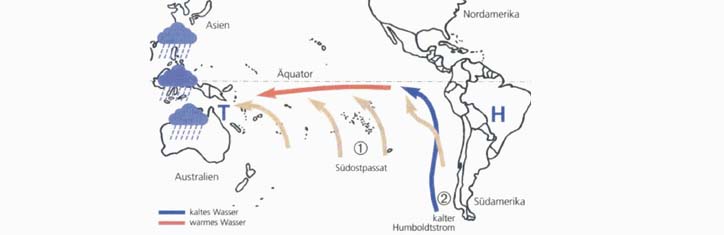

Warum das Wetter am Wochenende oft so schlecht ist

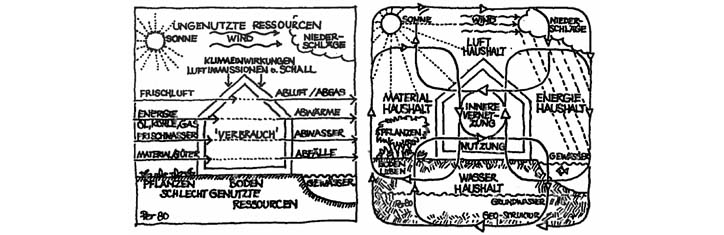

In raum&zeit Nr. 89 hat Florian Andry ausführlich seine Kritik an der These des Treibhauseffekts begründet. In diesem Artikel formuliert er nun einige Überlegungen, warum seiner Ansicht nach der zunehmende Luftverkehr die Hauptschuld an der Änderung unseres regionalen Klimas hat. Dabei geht es ihm ausschließlich um das lokale beziehungsweise mitteleuropäische Wettergeschehen und nicht um das Weltklima. Lesen Sie, warum das Wetter an den Wochenenden immer schlechter wird.

…

Das Märchen vom Treibhauseffekt

Das mag zunächst wie ein Schock auf viele raum&zeit-Leserinnen und Leser wirken: Die Theorie, wonach Industrie-Abgase von der Erde die Atmosphäre so verdichten, daß zwar Sonnenwärme eingestrahlt, aber nicht mehr abgestrahlt werden kann, weshalb die Erde sich zwangsläufig wie ein Glashaus erwärme, ist falsch. Sie ist wissenschaftlich so unhaltbar, daß man sich nur noch wundern kann, daß sie immer noch verbreitet wird. Der Verkünder dieser Theorie, Professor Hartmut Graßl, gerät zwar weltweit immer mehr unter Druck, wird aber vorerst noch von der BRD und der UN gestützt. Der Autor des nachfolgenden Beitrags, ein Insider der Raum- und Klimaforschung, äußert die Vermutung, daß die Treibhaus-Theorie politische Ziele verfolgt. Sie soll davon ablenken, daß das wahre Übel unserer Zeit der Wachstumsfetischismus ist. Er ist geeignet, das Leben auf diesem Planeten zu zerstören. Deshalb werde das Augenmerk von der Erde weg auf die Atmosphäre gelenkt, auch um die Menschen politisch zu disziplinieren und Energien weiter zu verteuern. Tatsächlich aber hätten Klimaschwankungen ganz andere Ursachen als Industrie-Abgase.

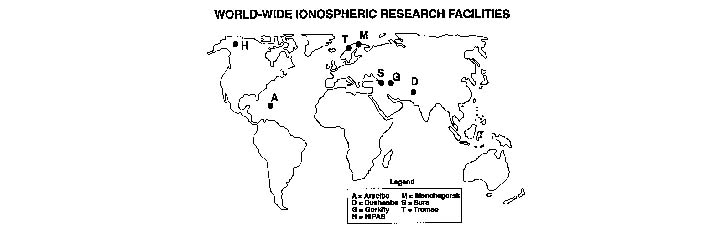

Florian Andrys Beiträge für raum&zeit ( „Apokalypse durch Sättigungsströme?“ Nr. 82 und „HAARP-Projekt: Wenn die Katastrophe zum Erfolg umgedeutet wird“, raum&zeit Nr. 85) zeichnen sich durch gründliche Recherche und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit aus.

Ist Mineralwolle so schlimm wie Asbest?

Der Autor ist den Leserinnen und Lesern aus raum&zeit Nr. 52 bekannt, wo er unter der Überschrift „Naturwidriges Bauen per Gesetz verordnet” sehr engagiert für naturgemäßes Bauen eintrat.

Die Lobby der milliardenschweren Dämmstoff-Industrie hat ihn und andere inzwischen überrollt. Doch nun kam im September 1993 die Kunde von der Krebsgefährlichkeit der Mineralstoffe, die von der Dämmstoff-Industrie verarbeitet wird. Neuer Auftrieb für Klaus Aggen, der freilich mit anderen vorerst noch vergeblich auf die Vernunft hofft. In einem Land wie dem unseren, in dem der Profit allmählich Verfassungsrang hat, ist es noch immer möglich, Naturgesetze außer Kraft zu setzen, indem man z. B. behauptet, die Wärme entweiche waagerecht und nicht senkrecht.

Für diesen Unfug stellt man gesundheitsschädliche Dämmstoffe und Energiespargesetze her (trat ab 1. Januar 1995 in Kraft), schafft damit einen Milliarden-Markt und schert sich einen feuchten Schmutz um die Folgen für die Bevölkerung. Lesen Sie, wie es Klaus Aggen ergangen ist.

Die Wasserkraft nach Ludwig Herbrand

Einen Sturm der Entrüstung entfachte insbesondere unter den orthodoxen Physikern der Beitrag Ludwig Herbrands „Das Geheimnis der Wasserkraft“ in raum&zeit. Wollte Herbrand doch den Leserinnen und Lesern allen ernstes klar machen, daß fließendes Wasser über eine Eigendynamik verfügt, die sich bei Verengung des Wasserdurchlaufs steigern ließe. So könne man sich so Herbrand die unnatürlichen Stauseen sparen und trotzdem das Vielfache an Energie gewinnen, wenn man nur die Energie des fließenden Wassers mit entsprechenden Turbinen nütze. Hohngelächter war die Antwort. Mit diesem Beitrag bestätigt Josef Hasselberger, langjähriger raum&zeit-Leser und Ingenieur wie Herbrand, die Thesen seines Kollegen voll und ganz. Damit ist Ludwig Herbrand voll rehabilitiert, denn Hasselbergers Ausführungen sind schlüssig und überzeugend. Wieder einmal stellt sich heraus, daß es um unsere Energieversorgung und damit um unsere Umwelt besser stünde, wenn man zum Beispiel die Erkenntnisse Viktor Schaubergers endlich akzeptieren würde. (Siehe dazu auch den Beitrag Ist die orthodoxe Medizin verfasssungsfeindlich?, bei dem man „Medizin“ nur durch „Physik“ zu ersetzen braucht).

…

Die Wiedergeburt der Natur

In raum&zeit Nr. 48 erschien ein Interview mit Rupert Sheldrake, das Kawi Schneider mit ihm führte. Unter der Überschrift „Rupert Sheldrake, der moderne Aristoteles“ wurde schon damals die Weltsicht dieses Wissenschaftlers analysiert und seine faszinierende These von den „morphogenetischen Feldern“ allgemeinverständlich dargestellt. „Die Wiedergeburt der Natur“ so der Titel des dritten Buches von Sheldrake könnte als euphorische Feststellung mißverstanden werden, etwa „alles halb so schlimm, die Natur erholt sich wieder“. Sheldrake versteht den Titel aber philosophisch. Er will den Geistes-Wandel darstellen, der sich in den letzten Jahren vollzieht: Die geistige Abkehr von den determinischen, mechanistischen Weltbildern der Natur- und teilweise auch der Geisteswissenschaften hin zu einem lebendigen, teilweise chaotischen, mit offenen Systemen arbeitenden Weltbild, das sich in den Köpfen aufgeschlossener Wissenschaftler zu formen beginnt. Die Wiedergeburt der Natur zunächst also in den Köpfen der Menschen. Was ja auch schon was ist.

…

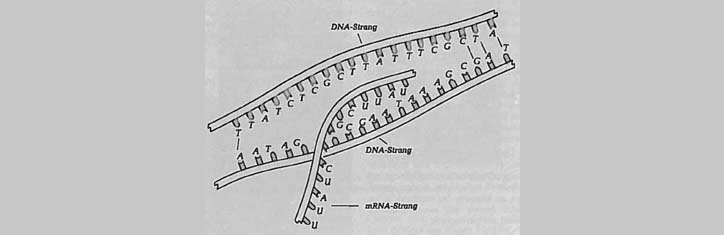

Gentechnik: Wir spielen mit der Natur Roulette

Schon 1989 erschien ein Interview mit Jeremy Rifkin in raum&zeit, damals von Antje Buell, New York (Nr. 39: Wir wollen die Gen-Technologie noch stoppen). Jetzt hat Harald Wosihnoj Rifkin interviewt. Inzwischen zählt man Rifkin zu den 150 einflußreichsten Männern der USA. Er hat bis heute das Ärgste in der Gen-Technologie in den USA verhindern können und bereits spektakuläre Prozesse gefu hrt. Es stimmt eben nicht, daß man in den USA der Gentechnik gegenu ber „aufgeschlossener“ ist als in Deutschland. Mit dieser Behauptung versucht man bei uns, Politiker unter Druck zu setzen, wenn es um Genehmigungen fu r Freisetzungen von genmanipulierten Pflanzen oder Bakterien geht. Wie bei der Atomindustrie denkt die Gen-Industrie nicht eine Minute an den Mu ll, den sie produziert. Dabei ist ihr Mu ll zigmal gefährlicher, denn er kann sich vermehren. Im Gegensatz zu den meisten Politikern hat Rifkin diese Gefahr erkannt. Hier das Interview.

…Mikrowellensmog und Waldschäden – tut sich doch noch was in Bonn?

Er war der Erste, der auf mögliche Zusammenhänge zwischen Mikrowellen und Waldsterben aufmerksam machte. Seit 1980 versucht er Behörden und Bevölkerung zu warnen. Ähnlich wie Dr. Nieper beim Kat will er weiter nichts, als daß da nachgeforscht wird. Wenn Forschungsaufträge über den Nitratgehalt von bayerischen Radis vergeben werden (kein Scherz!), kann man wohl erwarten, daß auch über den Zusammenhang von Waldsterben und Mikrowellen geforscht wird. Dr. Volkrodts unermüdliche Eingaben bei Regierung und Parlament haben nun zu einem ersten „Experten“-Treffen im Töpfer-Ministerium geführt. Das Treffen war offenbar eine Katastrophe, denn man mußte sich eingestehen, daß keiner der Experten eine Ahnung von Schadwirkungen durch elektromagnetische Felder hatte. Nun soll bis 1994 kräftig geforscht werden. Wer was womit erforscht bleibt im Dunklen. Offenbar die übliche Töpfer-Masche: So tun als ob. (Siehe auch raum&zeit Nr. 47)

…Wie windig ist die Meteorologie?

Daß die physikalischen Gesetze, so wie sie uns dargestellt werden, in der Regel zurechtgebogene und -gelogene mathematische Formeln sind und mit den Naturgesetzen wenig zu tun haben, wissen wir. Daß die Thermodynamik und ihre „Gesetze“ dabei am angreifbarsten sind, wissen wir auch. Daß aber nun auch die Meteorologie mit Kräften rechnet, die gar nicht vorhanden sind, ist zumindest raum&zeit neu, obwohl es sich als logische Konsequenz aus der schwammigen Physik ergibt. Der Autor dieses Beitrags ist Rechtsanwalt und Wirtschafts-Ingenieur (Schwerpunkt Thermodynamik), Inhaber mehrerer Patente und überzeugt davon, daß es das sogenannte „Entrainment“ (Einsaugen kalter Umgebungsluft in die Wolkenmasse, wodurch dieselbe angeblich verdünnt und aufgelöst wird) gar nicht gibt. Solange dieser von Dr. Schuster zweifelsfrei widerlegte Entrainment-Unsinn jedoch durch die Meteorologie geistert, wird es nicht möglich sein, das „Regenmachen“ zu patentieren, das Dr. Schuster theoretisch nachweisen kann, (es dürfte in der Praxis ähnlich funktionieren wie das von Hans Hangartner in r&z Nr. 43). Bevor wir weiter in die hochinteressanten Forschungsarbeiten von Dr. Schuster eindringen, hat er uns geraten, seine Arbeit über die „Drei-Massen-Theorie“ zu veröffentlichen, weil es sich dabei um eine absolut neue Theorie der Wolkenentstehung handelt, die Grundlage für seine Wolkenaufwindanlage und -Verfahren ist. Hier die „Drei-Massen-Theorie“.

…

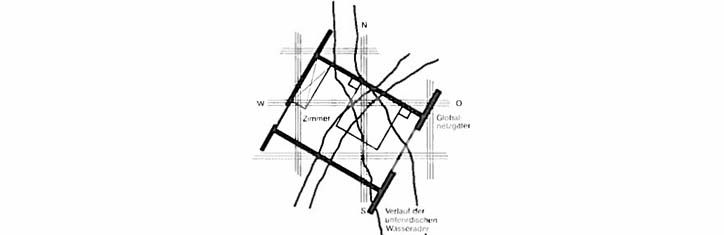

Zeigerpflanzen für Erze und Tiefenwässer

Angeregt durch die Beiträge „Durchbruch in der Radiästhesie“ in raum&zeit Nr. 44 und „Erdstrahlen und Genschäden“ in Nr. 34, jeweils geschrieben von Forstoberrat Siegfried Otto, schickte uns Dipl. Ing. M. Gerhardus diesen außerordentlich wertvollen Beitrag. Ebenso wie Siegfried Otto hat M. Gerhardus jahrzehntelang naturwissenschaftliche Forschungsarbeit geleistet (allerdings in Natur beobachtender und analysierender, nicht Natur zertu mmender Weise) und deren Ergebnisse zusammengefaßt. Der Autor ist heute in der Lage. Erz- und Wasservorkommen anhand von Zeigerpflanzen und zusätzlichen Messungen (u. a. mit der Rute) zu lokalisieren. Damit gibt er Fachleuten und Laien ein ebenso praktisches wie methodisches Instrumentarium in die Hand. Uberflu ssig zu erwähnen, daß auch diese grundlegende Arbeit keinen Eingang in die orthodoxe Geologie oder Botanik fand. Dabei ergänzt und vervollständigt Gerhardus eine wissenschaftliche Arbeit, die etwa 500 Jahre alt ist!

…Perpetuum Mobile und Klimakatastrophe (II)

Mit diesem zweiten Teil schließt der Autor seine außerordentlich verdienstvolle Arbeit über die Fehlinterpretationen und -entwicklungen in Physik und Mathematik der letzten 200 Jahre ab. Nach einer an Gründlichkeit kaum zu überbietenden Erforschung historischer Quellen weist er nach, daß wesentliche Aspekte, insbesondere bei natürlichen Formen der Wärme- und Energiegewinnung, von den „Naturwissenschaftlern“ übersehen, verschwiegen oder „mathematisch zurechtgebogen“ wurden. Auf welch unsicherem Fundament, ja sogar auf welch schlicht falschen Prämissen, unsere heutige Physik aufbaut, wird mit dieser Forschungsarbeit Kirchhoffs erstmals überzeugend dokumentiert. Wir empfehlen den raum&zeit-Leserlnnen unbedingt des besseren Verständnisses wegen beide Teile dieser Arbeit zu lesen (Teil 1 erschien in der Nr. 45). Erst wenn man Kirchhoff gelesen hat, wird einem klar, wie es zu der unheiligen Allianz Staat Energiemonopol und Wissenschaft kam. Ein wissenschaftshistorischer Thriller!

…

Urzeit-Code statt Pestizide

Der „Urzeit-Code“ wurde Ende der 1980er Jahre von zwei Schweizer Biologen entdeckt. Sie beobachteten, dass keimfähige Samen und Fischlaiche, die einem elektrischen Feld ausgesetzt waren, zu höheren Erträgen führten. Daniel Ebner, Sohn einer der beiden Entdecker, hat die Arbeit seines Vaters fortgesetzt und die „GreenBox“ für Heimanwender entwickelt, die in raum&zeit 188 vorgestellt wurde. Inzwischen gibt es zahlreiche positive Erfahrungsberichte.

…

Erschütterungen aus dem Kosmos

Der Schweizer Oliver Crane hat in raum&zeit seine Grundlagen einer neuen Physik vorgestellt, denen zufolge ein Raumquantenmedium das gesamte Volumen des Universums ausfüllt (Nr. 56, 57 und 58). Ein kosmischer Oszillator soll es in longitudinale Schwingungen versetzen und dadurch die Gravitation erzeugen. Hans Lehner, ein Weggefährte Oliver Cranes, nimmt als Quelle für die Schwingungen des Raumquantenmediums Super-Nova-Explosionen an. Mit diesem Ansatz sollen unter anderem Erdbeben besser prognostiziert werden können.

…

Feinstofflichkeit – ein uraltes Mysterium Teil 2

In Teil I seines Artikels beschrieb Dr. Klaus Volkamer, wie die Existenz einer bislang verleugneten Materieart das „Feinstoffliche“, auch „Äther“, „Orgon“, „Chi“ oder „Prana“ genannt, experimentell nachgewiesen werden kann. In Teil 2 erläutert er, wie die auf diese Weise messbare Feinstofflichkeit unser Weltbild verändert. So werden nicht nur die geheimnisvollen Begriffe „Dunkle Materie“ und „Dunkle Energie“ mit Inhalt gefüllt, sondern auch Quantenmysterien, Informationsmedizin und sogar Karma und Wiedergeburt erklärbar.

…

Vogelgrippe

Ist die Vogelgrippe so gefährlich, wie Politik, Medien und Wissenschaft glauben machen? Und wer profitiert von der Hysterie? raum&zeit hat bereits in der letzten Ausgabe über die wahren Hintergründe berichtet. Jetzt decken die beiden Journalisten Thomas Hein und Michael Leitner in einem Dokumentarfilm (DVD liegt bei) neue Fakten auf. In raum&zeit kommen die beiden Autoren zu Wort.

…

Ohne CO2 kein Leben

CO2 ist einer der größten Klimakiller, propagieren Umweltschützer und Wissenschaftler. raum&zeit hat die Treibhausthese bereits mehrmals kritisch hinterfragt. Dr. Wolfgang Thüne wies in „Die Märchen von Erderwärmung, Polschmelze und Treibhauseffekt“ (raum&zeit Nr. 114) darauf hin, dass heutige Klimaforscher zu voreilig Schlüsse aus kurzfristigen Beobachtungen ziehen. Seiner Meinung nach relativieren sich die höheren Durchschnittstemperaturen, wenn man sie vor dem Hintergrund der gesamten Erdgeschichte betrachtet. Prof. Dr. Bert Küppers stellt nun in diesem Artikel heraus, dass CO2 in einen umfassenden Kreislauf aus Fotosynthese, Kalkbildung im Meer und Vulkanausstoß eingebunden ist, der der menschlichen Einflussnahme völlig entzogen ist.

…

HAARP heizte ein

Was war der Grund für die Dauerhitze des letzten Sommers? War die Natur vielleicht nur ein Spielball des militärischen HAARP-Projekts?

Florian Heinrich hält es für sehr wahrscheinlich, dass gigantische US-Antennen die klimatischen Rekordwerte verursacht haben. Schon die Hochwasserkatastrophe 2002 wurde in raum&zeit Nr. 120 als Folge von HAARP beschrieben.

Wetter-Manipulation – Schicksal mit Methode

Eine Überschwemmung jagt die nächste. Als in raum&zeit Nr. 120 unter dem Titel Hochwasserkatastrophe Eine Folge von HAARP? über die Flut vom Sommer 2002 berichtet wurde, war noch nicht vorauszusehen, dass die Situation sich noch weiter zuspitzen würde. Zur Jahreswende ist Deutschland dann nur knapp einer neuen Hochwasserkatastrophe entkommen. In der Zwischenzeit haben Grazyna Fosar und Franz Bludorf weitere Belege dafür gefunden, dass die US-amerikanischen Antennenanlagen an den drastischen Wetterveränderungen zumindest mitschuldig sind.

…

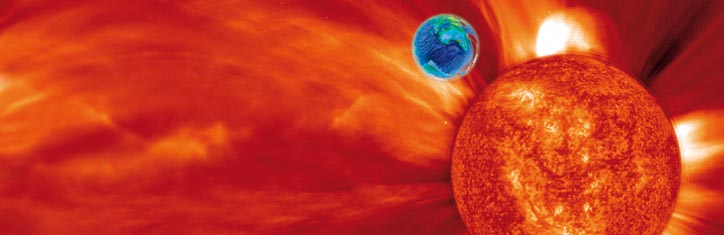

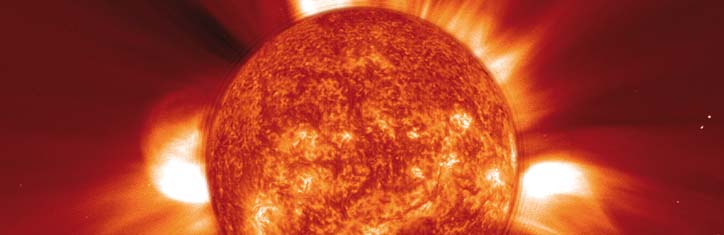

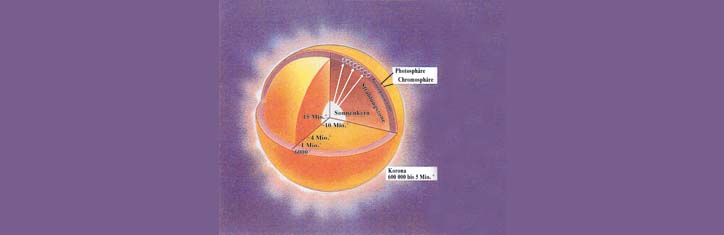

Die Sonne in Aufruhr

Zu den Vorgängen, die zurzeit auf der Sonne zu beobachten sind, veröffentlichten die Medien in den letzten zwei Jahren sehr oft spektakuläre Überschriften, zum Beispiel „Sonne schickt Chaos-Strahlen“, „Das Wüten der Weltraumstürme“ oder „Ein Sturm von der Sonne trifft die Erde“. In dieser Veröffentlichung berichtet Johanna König über ihre langjährigen Sonnenbeobachtungen und ihre Erkenntnisse in diesem Bereich. Über viele solarterrestrische Zusammenhänge hat die Autorin in der Zeitschrift raum&zeit Nr. 94, Erdbeben durch Sonnenflecken, und Nr. 102 unter dem Titel Flugzeugabstürze durch Sonnenflecken bereits geschrieben. Zahlreiche interessierte, fachkundige Leser unterstützen inzwischen ihre Arbeit.

…

Wie wird man Heiler?

Die Reaktionen der Leser auf die Beiträge „Mentales Heilen Medizin der Zukunft“ (raum&zeit Nr. 112 und 113) über die verschiedenen Heilenergieebenen war überwältigend. Die häufigste Frage war: Wie wird man Heiler? In unserer Sprache entsteht hierbei eine amüsante Doppeldeutigkeit. Zum einen müsste ich antworten: Es gibt keine Steigerung von heil, entweder man ist heil im Sinne von ganz, oder man ist eben nicht heil. Befinden wir uns aber auf einem Weg der Bewusstseinserweiterung, so sagen wir mit Recht, dass wir uns in diesem Prozess immer ein bisschen heiler fühlen, immer mehr in der Mitte sind und uns als Ganzes erleben. Die Ratsuchenden, die zu einer Auralesung zu Harald Knauss oder zu mir zur Behandlung wegen außerordentlicher Wahrnehmungen kommen, meinen mit der Frage natürlich: Wie wird man Heiler, der auf der Äther-, Emotional- oder Mentalebene wirken kann? Muss man dazu von Gott auserwählt sein? Muss man dazu überdurchschnittliche Fähigkeiten haben?

…

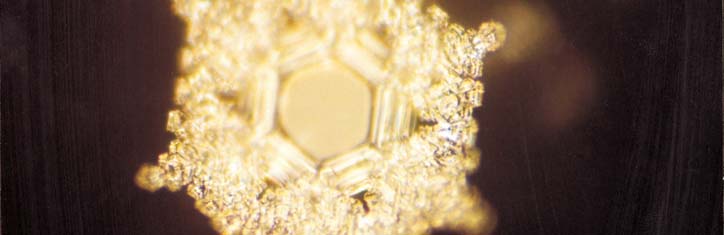

Die Botschaft des Wassers: Mentale Energie und Information im Wasser sichtbar ge

„Lebendiges Wasser muss sechs Ecken haben“, das hat Masaru Emoto nach acht Jahren Forschungsarbeit und über 10.000 Fotos von Wasserkristallen herausgefunden. Auf seinem Vortrag in München hat der japanische Wasserforscher die Hintergründe seiner Arbeit und seine neuesten Forschungsergebnisse präsentiert. raum&zeit hat ihn zu seinen Erkenntnissen befragt, nachdem die Vorstellung seines Buches „The Message from Water“ (siehe raum&zeit Nr. 107, „Wasser als Informationensspeicher Der wissenschaftliche Beweis“) das bisher größte Echo eines raum&zeit-Artikels ausgelöst hatte.

…

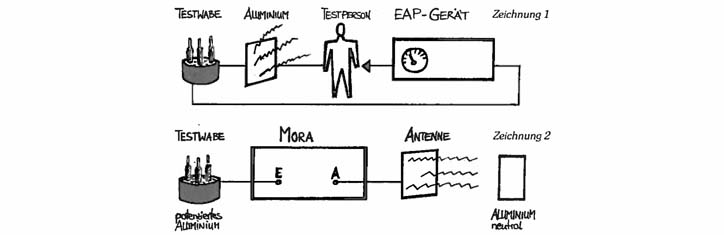

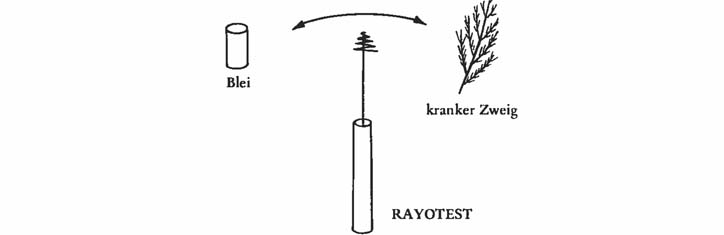

Weiterentwicklung von Kinesiologie und Radionik

Die Weiterentwicklung von Diagnose- und Heilverfahren, die sich lebens-energetische Steuerungs-Prozesse zu Nutze machen, geht immer dynamischer vor sich. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die biochemischen Prozesse, auf denen die Schulmedizin und die orthodoxe Wissenschaft ausschließlich beruhen, nur sekundäre Bereiche von Krankheits- und Gesundungsverläufen erfassen. Während in der Schulmedizin die chronischen Erkrankungen nahezu epidemisch zunehmen, stößt die energetische Medizin in immer neue Dimensionen vor, die selbst bei chronischen Erkrankungen zu verblüffenden Heilerfolgen führen. Des Rätsels Lösung kommt aus russischen Forschungskreisen: Sie haben bereits seit Jahren die Zusammenhänge zwischen schwachen und supraschwachen elektromagnetischen Feldern und der Genetik des Menschen bewiesen. Sie sprechen bereits von Wellen-Genetik. Diese Felder die man auch als Lebens-Energie bezeichnen kann und deren Mechanismen richtig zu nutzen, wird Aufgabe einer Medizin der Zukunft sein (siehe auch Schock für die Genetik: Genetische Information nicht in der DNA enthalten! in dieser Ausgabe). Im Folgenden gewinnen wir einen interessanten Einblick in die neuen und positiven Entwicklungen in der Kinesiologie und der Radionik als Beispiele für die Anwendung lebens-energetischer Prozesse.

…

Viktor Schaubergers Biotechnik Teil 1

Wie haushoch die Natur der von Menschen erfundenen Technik überlegen ist, hat Dipl. Biologe Mark Harthun in raum&zeit Nr. 103 Die Natur ist unübertrefflich dargestellt. Das wusste auch Viktor Schauberger und wie kaum ein anderer hat er versucht, die Natur als Vorbild für eine natur- und menschenfreundliche Technik zu nehmen. Sein Problem: Seine Technik-Ansätze mussten mit dem Technik-Verständnis der Ingenieur-Wissenschaften zwangsläufig kollidieren, denn Schauberger ging vom Lebendigen, vom Leben aus, das beispielsweise nur offene Systeme kennt. Er bezog die Energie für seine Konstruktionen aus der Lebens-Energie, die offenbar in höchst komplexer Weise pulsiert und er schien Wege gefunden zu haben, wie man diese Energie nutzen konnte (das Räderwerk der Natur, wie Tesla es formulierte). Auf diese ursprünglichen Ansätze führt der nachfolgende Beitrag zurück. Man wird der Genialität Schauberges vermutlich eher auf diese Weise gerecht, denn die Ansätze über den unklaren Begriff „Freie Energie“ (deren Existenz nicht bezweifelt wird) Schaubergers Philosophie und Praxis zu verstehen, scheinen eher zu einer Verwirrung und Mystifizierung der Schaubergerschen Erkenntnisse zu führen. Der Autor schrieb den Beitrag auch zum Andenken an seinen Freund und raum&zeit-Autor Hans Jäckel.

…

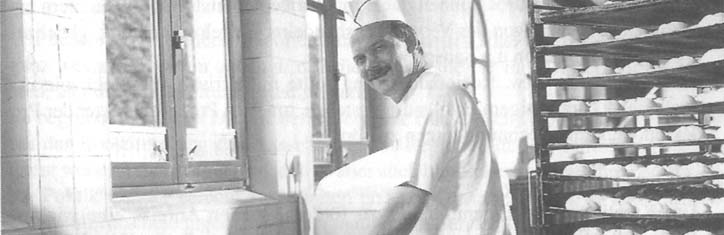

Der große Bauern-Report Teil 5

„Die Zukunft des bäuerlichen Familienbetriebs wird ökologisch sein, oder es wird ihn nicht mehr geben“, schrieb der Herausgeber dieser Zeitschrift kürzlich in einem Leserbrief, der von der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht wurde. Im Verlauf des großen Bauern-Reports hat raum&zeit bisher in den Ausgaben 92, 93, 97 und 100 versucht darzustellen, wie der Berufsstand Bauer vernichtet wird, was die Ursache dafür sein und welche Chancen des Überlebens es doch noch geben könnte. Nur die entsetzlichen Agrarfabriken mit zigtausenden von Hühnern, tausenden von Schweinen und Rindern und endlosem Tierleid scheinen von Brüssel enstprechend gefördert eine Zukunft zu haben. Entgegen den Beteuerungen von Politikern und Verbandsfunktionären lässt man die bäuerlichen Familienbetriebe weiter im Stich. Ihre Zahl ist inzwischen so weit dezimiert, dass man glaubt, auf sie auch als Wählerpotential keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Daher scheint der ökologische Landbau zur Zeit der einzige Ausweg aus der Misere. Seine Wurzeln gehen auf die „biologisch-dynamische Wirtschaftsweise“ Rudolf Steiners zurück. Wie sich der ökologische Landbau seit Anfang der zwanziger Jahre bis heute entwickelt hat, schildert dieser Beitrag von Nikolai Fuchs.

…

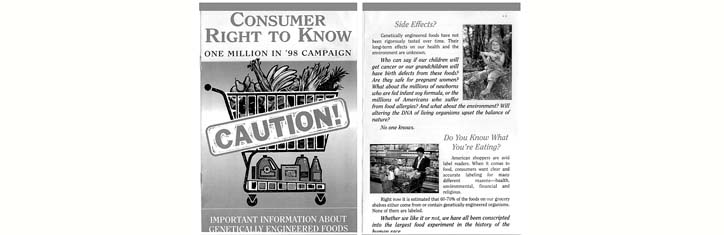

Amerikaner beginnen, sich gegen Genfood zur Wehr zu setzen!

Bei einem längeren USA-Aufenthalt stellte der Autor fest, dass die Stimmung der Bevölkerung gegenüber Genfood umschlägt. War man bisher in Europa der Meinung, „den Amis“ kann man alles vorsetzen, solange es nur pappiges Weißbrot ist und irgendwie nach Hamburger aussieht, so muss dieses Vorurteil jetzt offenbar korrigiert werden. Immer mehr Organisationen verlangen eine Kennzeichnungspflicht für Nahrungsmittel, die mit Genkrüppeln verseucht sind und dadurch toxisch werden können. Vor allem aber die Medien sind aufgewacht und hinterfragen die vielen Ungereimtheiten, die sich aus dem Umgang der Kontrollbehörden mit der Gentechnik ergeben. Dabei gehen die Journalisten hart zur Sache. Anders als bei uns, wo fast alle Journalisten völlig unkritisch alles glauben, was ihnen erzählt wird, vor allem, wenn der Geschichtenerzähler ein Professor ist. In den USA denken die meisten Journalisten noch selbst. (siehe raum&zeit Nr. 98 „Maßnahmen zur Erziehung von Reportern, Redakteuren und Herausgebern“). Mit diesem Stimmungsumschwung gegen Genfood wird es für die Pharma-Multis wie Novartis und Co. schwieriger, die gewohnte Politiker-Erpressung durchzuhalten: „Wenn die gesetzlichen Bestimmungen hier gegen uns sind, gehen wir eben in die USA“. Der Bericht Uwe Helfrichs lässt hoffen.

…

Der große Bauern-Report Teil 4

Sozusagen eine Minute nach 12 beginnt es immer mehr verantwortungsbewussten Menschen zu dämmern, daß wir kurz vor dem Aus unserer Landwirtschaft stehen. Die „Agenda 2000“ könnte bewirken, dass es bäuerliche Familienbetriebe nur noch in Freilichtmuseen zu bewundern gibt, wie auf der Glentleiten in Oberbayern. Denn ein nochmaliger Einkommensverlust seit Bestehen der EU mindestens der sechste zwänge den größten Teil der Familienbetriebe zum Aufgeben. Was dabei auf dem Spiel steht und was die Hintergründe für das größte Bauernsterben sind, seit es Bauern gibt, stand im dritten Teil dieses Bauern-Reports (raum&zeit Nr. 97). Jetzt scheint sich der Wind allmählich zu drehen. „Die Bauern nicht dem Weltmarkt opfern“ heißt ein neues Buch, das im Leopold Stocker Verlag in Graz erschienen ist.

In diesem Buch machen sich 23 Politiker und Agrarfachleute aus Deutschland und Österreich Gedanken, wie sozusagen trotz EU die Bauern überleben könnten. Die stärkere Betonung der Region und damit die Dezentralisierung zieht sich dabei ebenso wie ein roter Faden durch die Vorschläge, wie der Hinweis darauf, dass nur eine ökologische Landwirtschaft überlebensfähig sein wird. Von allen Beiträgen erscheint raum&zeit der von Thomas Schwarz aus Regenstauf in Bayern am interessantesten, weil am konsequentesten und praktikabelsten. Er trägt die Überschrift „Plädoyer für eine kommunale Agrarpolitik“. Mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages stellt raum&zeit nachfolgend die Ideen von Thomas Schwarz vor.